Un emendamento alla legge sulla concorrenza, che il parlamento dovrebbe approvare nei prossimi giorni, delega i ministri dei Trasporti e dello Sviluppo a rivedere la disciplina del trasporto pubblico non di linea. Lo strumento potrebbe consentire al governo di emanare norme che permettano a Uber di fornire i propri servizi in Italia; come richiesto l’anno scorso dall’Autorità dei trasporti, e ribadito dall’Antitrust il 15 Giugno.

leggi il resto ›

di Alessandro Plateroti

«Atene ha finito i soldi: senza accordo sulle riforme andrà in default». L’ennesimo penultimatum al governo greco è stato lanciato a Washington dal Fondo Monetario. Ma sono ormai più di 1.800 giorni, almeno 5 anni pieni, che la crisi greca si trascina sulle cronache e sui mercati, esacerbando relazioni politiche e diplomatiche e soprattutto la stabilità dei mercati finanziari.

Nessuna crisi è mai durata tanto. E soprattutto, mai si è assistito a una così profonda e palese incapacità di sintesi da parte delle grandi istituzioni finanziarie internazionali (e degli stessi governi che ne fanno parte) sulla soluzione da adottare. È stato più facile salvare l’Argentina dopo il default, arginare la crisi finanziaria delle «Tigri asiatiche» o rimettere in carreggiata l’Islanda, l’Irlanda, Cipro e persino il Portogallo, che avviare un dialogo costruttivo con la Grecia sul prezzo delle riforme in cambio degli aiuti. E così, dopo 5 anni di vertici a Bruxelles e Francoforte, riunioni tra ministri e primi ministri, tra banchieri e governatori, le domande restano sempre le stesse: la Grecia andrà in default? Che cosa succederà all’euro, ai titoli di Stato e alle Borse se Atene fosse costretta a uscire dall’eurozona? E in tal caso, è davvero ragionevole aspettarsi un «contagio» politico e finanziario della crisi in Paesi come l’Italia e la Spagna? Gli scenari apocalittici abbondano – non c’è politico, economista, o analista che non abbia detto la sua – e la leadership politica europea non sembra in gradi produrre idee oltre le minacce che ogni giorno rivolge alla Grecia. L’unico rimasto ad appellarsi alla ragionevolezza è Mario Draghi. E il problema, forse, è tutto qui: per quanto Draghi si prodighi e per quanto gli stessi creditori della Grecia riuniti nel Gruppo di Bruxelles (Commissione Ue, Fondo Monetario e Bce) abbiano fatto capire a tutti che la riottosità di Atene non è una ragione sufficiente per mandare la Grecia in default e gettare l’eurozona nell’incertezza, è la mancanza di una chiara volontà politica dei grandi azionisti dell’Europa nel cambiare le regole del gioco su riforme e crescita – in primis la Germania centrista della Merkel, ma anche la Francia socialista di Hollande, che come sempre gioca per sè – a rendere precaria la possibilità di chiudere rapidamente e positivamente la crisi. Qui non si tratta più di barattare gli aiuti ai greci con promesse del tutto formali (e inattendibili) su sacrifici e riforme, ma di ammettere con onestà intellettuale che la spinta propulsiva del progetto di integrazione monetaria, politica e fiscale con cui è nata l’Unione europea non c’è più, che la difesa delle rigidità di bilancio imposte oggi dai Trattati e il continuo richiamo alle regole matematiche su cui si decidono le sorti dei Paesi sono quanto di meglio per chi cerca di distruggere l’Europa spacciando l’illusione che isolati si stia meglio. Se non passa questo principio, non solo non si arriverà mai a una soluzione definitiva per la Grecia, ma diventerà praticamente impossibile riavviare il processo di integrazione politica e fiscale su nuove e più solide basi: nella situazione attuale, sarà presto difficile trovare anche un solo politico europeista disposto a inserire nel suo programma una maggiore devoluzione dei poteri a favore di Bruxelles .

Finchè questa svolta non sarà accettata, non ci sarà soluzione alla crisi della Grecia. E neanche ai problemi di Italia e Spagna, i cui titoli di Stato marciano appaiati in un singolare duetto che oggi non preoccupa, ma che nel medio-lungo periodo non promette nulla di buono. Per i mercati il ragionamento è semplice: se Bruxelles non è in grado di salvare la più piccola delle economie europee, figuriamoci che cosa accadrebbe con l’Italia o con Madrid. Risultato: malgrado il Quantitative easing, la liquidità fornita ai mercati si sta distribuendo in modo apparentemente distorto, ma con una logica niente affatto irrazionale: i tassi di Italia e Spagna sono la metà di quelli segnati un anno fa (1,4% contro oltre il 3%), ma sono ben al di sopra dei livelli in cui si trovavano due mesi fa (1,02%) all’avvio del QE; al contrario, i tassi tedeschi sia a lungo sia a breve sono finiti ai minimi storici e oscillano intorno allo zero puntando al negativo. E con la Germania, altri 18 Paesi europei hanno attualmente tassi di interesse sotto zero nella curva a breve-medio termine dei rendimenti, un fenomeno mai riscontrato prima d’ora nella storia dei mercati: in cifre, quasi 1,9 trilioni di miliardi di euro di debito pubblico europeo – dalla Germania alla Finlandia passando persino per la Slovacchia – hanno oggi tassi di interesse negativi. Come dire: chi stava bene sta meglio, ma chi stava male resta in quarantena.

Con un’aggiunta non di poco conto: anche se la Bce ha isolato Bonos e BTp dal rischio di contagio della Grecia – i cui decennali sono volati oltre il 12% e la curva dei rendimenti a breve e lungo è ormai strutturalmente invertita – il mercato non sembra avere alcuna intenzione di esporsi più di tanto sui due pesi massimi della periferia europea: sull’Italia, perchè l’economia è ancora è in recessione e per la difficoltà con cui il Governo Renzi tenta di far passare le riforme; sulla Spagna, perchè il Paese iberico si avvicina alle elezioni politiche con un elettorato dall’europeismo incerto. Così come in Grecia è stata l’a ssenza di una svolta nelle politiche europee a spingere gli elettori verso Tsipras, così anche in Spagna – dove l’economia ha ben altra forza rispetto a quella greca – gli elettori potrebbero affidare il proprio voto all’anti-rigorismo di Podemos, aprendo un nuovo fronte di tensione con l’Europa. In questa situazione, i flussi di capitale – compresi quelli che la Bce sperava di indirizzare verso i titoli di Stato di Italia e Spagna – prendono invece direzioni palesemente più rischiose: basti pensare al fondo sovrano della Norvegia, il più grande del mondo con oltre 870 miliardi di disponibilità: ha tagliato gli acquisti di titoli di Stato europei per comprare i bond della Nigeria, che rendono poco meno del 5%. Persino l’Irak vuole una fetta della torta: pochi giorni fa, ha annunciato l’intenzione di riemettere titoli di Stato.

GLI OBIETTIVI: Occorre rassicurare la Germania sul rispetto dei trattati europei e spingere ancora di più sul versante riforme

Anni fa era a causa del succedersi di governi che era già tanto se arrivavano all’anno; poi fu a causa degli scandali di Tangentopoli; poi per quelli che venivano giudicati “unfit”: per un verso o per l’altro il sistema politico italiano, visto da fuori, era considerato poco prevedibile e poco affidabile. Adesso che al Quirinale è andato un uomo politico dalla biografia impeccabile, e a Palazzo Chigi c’è un leader di rara capacità politica, quel cliché va archiviato. Non solo: mentre in Francia e Spagna partiti populisti antieuropei potrebbero vincere le prossime elezioni, mentre l’Inghilterra, a seguito del referendum, potrebbe uscire dall’Unione Europea, nel caos provocato dalla vittoria di Tsipras e dalle prime dichiarazioni del suo ministro delle finanze, l’Italia è un elemento di stabilità. Coincidenze così singolari non succedono sovente, e possono non durare a lungo: non c’è dubbio che Renzi se ne sia reso conto. C’è da augurarsi che voglia non sprecare l’occasione.

leggi il resto ›

di Pierluigi Panza

È un errore piccolo piccolo, scoperto grazie all’ex senatore Franco Debenedetti, ma…anche i tedeschi non sono perfetti. È successo l’altro ieri al presidente della Repubblica Joachim Gauck nel discorso all’«Italian-German High Level Dialogue». «Ogni volta che entro nel mio studio a Schloss Bellevue – ha detto – assisto a un dialogo italo-tedesco: alla parete è appeso uno splendido quadro dell’italiano Canaletto che ritrae Dresda. Girandomi, posso ammirare il Paesaggio italiano del tedesco Adolf Friedrich Harper». Ma il quadro in questione è una Veduta di Dresda da sotto il Ponte di Augusto dipinta tra il 1751 e il 1753 non da Canaletto ma dal nipote Bernardo Bellotto (nella foto, una sua raffigurazione di Dresda). C’è da dire che Bellotto, dal 1747 pittore di corte presso l’Elettore di Sassonia, nei primi tempi sfruttò il nome del celebre zio.

Una voluta omonimia a ravvicinare la fredda trasparenza dell’aria di Dresda al caldo vibrare dell’atmosfera della laguna? Oppure il sotterraneo influsso del clima dell’incontro, in cui si è discusso di realtà e di rappresentazioni, di radici comuni e di interlocuzioni difficili, di passati ideali e di recenti contrasti?

(F.D.)

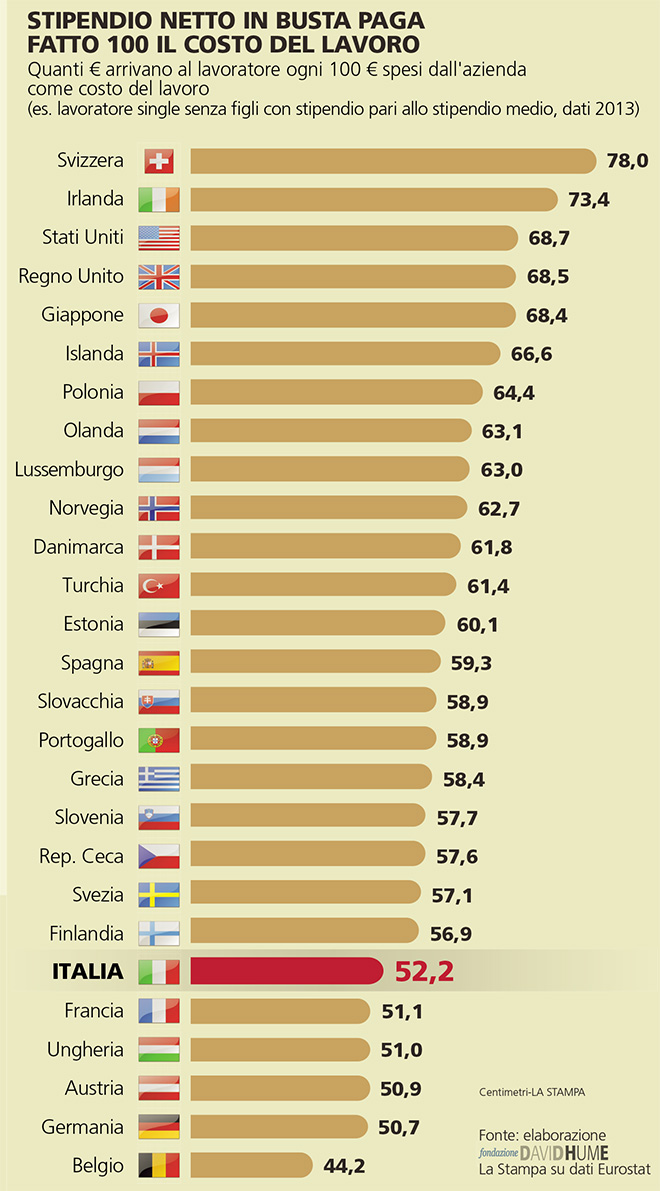

Un lavoratore oggi prende in busta paga il 50% di quanto costa all’azienda. Che cosa succederebbe per le casse dello Stato se, anche solo per i neoassunti, anche solo per la durata di 4 anni, il lavoratore, invece del 50% prendesse l’80 per cento?

Luca Ricolfi non ha dubbi: con il “job-Italia” – questo il nome che ha dato alla sua proposta – ci sarebbero almeno 300mila posti di lavoro in più. Diminuirebbero i contributi Inps e Inail, ma aumenterebbero le tasse (Iva, Irpef, Irap, Ires) derivanti dal maggior valore aggiunto del lavoro creato da ogni nuovo assunto, che altrimenti non ci sarebbe stato. E siccome il gettito delle tasse è 5 volte quello dei contributi, a un certo punto il minor gettito dei contributi è più che compensato dal maggior gettito delle imposte.

leggi il resto ›

![]()

di Luca Ricolfi

Ma Renzi li legge i documenti ufficiali del suo governo? A me vien da pensare di no, o che li consideri solo noiose scartoffie buone per tranquillizzare i burocrati europei. Altrimenti non farebbe le dichiarazioni che continua a fare da mesi, in totale contrasto con quello che il suo ministro dell’economia scrive nella «Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014».

Renzi dichiara che nel 2015 i tagli alla spesa pubblica non saranno «solo» di 17 bensì di 20 miliardi; nelle scartoffie, invece, la spesa pubblica diminuisce di appena 4 miliardi. Renzi annuncia una rivoluzione nel mercato del lavoro, per dare una speranza ai disoccupati e agli esclusi, ma nella «Nota di aggiornamento» si prevede che l’anno prossimo l’occupazione aumenterà di appena 20 mila unità, a fronte di più di 3 milioni di disoccupati. Renzi ci promette che fra 1000 giorni l’Italia sarà completamente cambiata grazie all’impatto delle sue riforme, ma nella «Nota di aggiornamento» del suo ministro dell’Economia si prevede che nel 2018, a fine legislatura, sempre che la congiuntura internazionale vada bene e che le famigerate riforme vengano fatte, il tasso di disoccupazione sarà dell’11.2%, anziché del 12.6% come oggi: in parole povere 2-300 mila disoccupati in meno (su 3 milioni), a fronte di 1 milione e mezzo di posti di lavoro persi durante la crisi. Se fossi un imprenditore sarei preoccupato, ma se fossi un sindacalista sarei imbufalito. Come si fa ad accettare che in un’intera legislatura il numero di disoccupati resti sostanzialmente invariato? È per questo, perché sa di non essere in grado di creare nuovi posti di lavoro, che il governo pone tanta enfasi sugli ammortizzatori sociali?

Nuovi posti a costo zero?

Ed eccoci al dunque. Se la politica deve mestamente ammettere che «non ci sono le risorse», e quindi l’azione di governo di posti di lavoro aggiuntivi ne potrà creare pochissimi, forse è giunto il momento di cambiare la domanda. Anziché chiederci come trovare le risorse per creare nuovi posti di lavoro, dovremmo forse porci un interrogativo più radicale: si possono creare nuovi posti di lavoro, tanti nuovi posti di lavoro, a costo zero per le casse dello Stato?

Ai primi di marzo, quando come quotidiano «La Stampa» e come «Fondazione David Hume» lanciammo l’idea del maxi-job, la riposta era: forse. Oggi è diventata: quasi certamente sì.

L’idea del maxi-job era in sostanza questa: anziché distribuire a pioggia un’elemosina di cui nessuna impresa si accorgerebbe, perché non permettere alle imprese che già intendono creare nuova occupazione di crearne ancora di più?

Più precisamente: permettere alle imprese che aumentano l’occupazione (e magari anche alle nuove imprese) di usare, limitatamente ai posti di lavoro addizionali e per un massimo di 4 anni, uno speciale contratto full time nel quale il lavoratore riceve in busta paga l’80% del costo aziendale (anziché il 50% come oggi), mentre il restante 20% affluisce allo Stato, sotto forma di Irpef e di contributi sociali.

Si potrebbe pensare che un contratto del genere ridurrebbe il gettito della Pubblica Amministrazione, a causa dei minori contributi sociali. E in effetti così sarebbe se, pur in presenza del nuovo contratto, le imprese non creassero alcun posto di lavoro addizionale; se, in altre parole, lo sgravio contributivo si limitasse a rendere più economici posti di lavoro che sarebbero stati creati comunque. Se però si ammettesse che, con un costo del lavoro quasi dimezzato, alcune imprese creerebbero più posti di lavoro di quelli programmati, la questione degli effetti sul gettito diventerebbe assai più aperta. Bisogna considerare, infatti, che un posto di lavoro in più genera nuovo valore aggiunto, e una parte di tale valore aggiunto genera a sua volta gettito non solo sotto forma di contribuiti Inps e Inail, ma anche sotto forma di altre tasse, come Iva, Irpef, Irap, Ires, eccetera (e si noti che il gettito complessivo delle altre tasse è quasi il triplo di quello dei contributi sociali).

Il nodo del gettito

In breve, quel che la Pubblica Amministrazione deve chiedersi non è: quanto gettito perdo se i nuovi contratti di lavoro pagano meno contributi sociali? Ma semmai: le nuove tasse che riscuoto grazie a posti di lavoro che altrimenti non sarebbero mai nati bastano a compensare il gettito che perdo per i minori contributi sociali?

Ebbene, quando un anno fa formulammo la proposta del maxi-job non eravamo in grado di rispondere a questa domanda, perché non avevamo la minima idea di quanti posti di lavoro in più si sarebbero potuti creare con il nuovo tipo di contratto. Non sapevamo, in altre parole, qual era la «reattività» delle imprese. O, se preferite, qual era il moltiplicatore occupazionale del nuovo contratto. Però una cosa eravamo in grado di dirla: esiste una soglia di reattività sotto la quale il gettito diminuisce e sopra la quale il gettito aumenta. Tale soglia è circa 1.4 e significa questo: se i nuovi posti di lavoro passano da 100 a 140 il nuovo contratto non costa nulla, perché il gettito della Pubblica amministrazione resta invariato; se passano da 100 a meno di 140 (ad esempio a 120), il nuovo contratto costa, perché fa diminuire il gettito; se passano da 100 a più di 140 (ad esempio a 180) il nuovo contratto non solo non costa, ma fa aumentare il gettito.

La ricerca

Ecco perché gli ultimi sei mesi li abbiamo passati a cercare di scoprire quale potrebbe essere la reattività delle imprese. In primavera, con l’aiuto della società Kkien e dell’Unione industriale, abbiamo condotto un’inchiesta su 50 imprese chiedendo direttamente quanti posti di lavoro in più avrebbero creato con il nuovo contratto. Il risultato è stato sorprendente: nelle imprese che pianificano di aumentare l’occupazione i nuovi posti di lavoro sarebbero balzati, in media, da 100 a 264: un moltiplicatore pari a 2.64. Avremmo voluto rendere pubblico questo risultato, ma ci sembrava eccessivamente ottimistico e basato su troppo pochi casi. Si è quindi deciso di aspettare.

A giugno è intervenuto un elemento nuovo: l’Unione delle Camere di Commercio del Piemonte ci ha offerto di inserire il questionario sul maxi-job nella loro indagine di metà anno sulle imprese manifatturiere piemontesi, in modo da disporre di un numero molto maggiore di risposte (oltre 1000). Con nostra grande sorpresa il moltiplicatore è ancora salito un po’, portandosi a 2.64.

È a questo punto che è nata l’idea di un nuovo contratto di lavoro, il job-Italia, che va molto oltre l’impianto del maxi-job. Altrettanto conveniente per le imprese, il job-Italia è molto più generoso con i lavoratori. In estrema sintesi funziona così:

1) la busta paga è compresa fra 10 e 20 mila euro annui

2) il costo aziendale aggiuntivo rispetto alla busta paga è del 25%, anziché del 100% come oggi

3) il job-Italia è riservato alle imprese che aumentano l’occupazione, e dura da 1 a 4 anni

4) la differenza fra costo aziendale e busta paga viene usata per pagare l’Irpef dovuta dal lavoratore.

5) quel che avanza dopo il pagamento dell’Irpef viene conferito interamente agli enti previdenziali (Inps e Inail)

6) lo Stato aggiunge l’intera contribuzione mancante, assicurando al lavoratore una piena tutela (malattia, infortunio, disoccupazione, pensione, liquidazione).

Un sogno?

Le stime

In termini statistici, direi proprio di no. Se anche il moltiplicatore fosse solo 2 (anziché 2.64), se anche il nuovo valore aggiunto per addetto (quello dei posti «in più») fosse un po’ minore di quello medio, il job-Italia farebbe comunque incassare allo Stato molti più soldi di prima. Una stima prudente suggerisce che, senza job-Italia, le imprese che intendono aumentare l’occupazione creerebbero circa 300 mila nuovi posti di lavoro tradizionali, mentre sepotessero usufruirne creerebbero da 600 a 800 mila job-Italia, soprattutto nelle piccole imprese. Risultato: il gettito contributivo si riduce di 3 miliardi, ma quello delle altre imposte aumenta di almeno 6, il che basta a pagare i contributi di tutti i maxi-job attivati, e verosimilmente lascia ancora qualcosa nelle tasche dello Stato.

Chi frena?

Ma allora perché non si fa? Una possibile risposta è che ci sia qualche fallacia nel mio ragionamento, o nelle stime della reattività delle imprese, o nella valutazione della lungimiranza della Ragioneria dello Stato, ancora molto legata a una visione statica dei conti pubblici: non posso certo escludere queste eventualità, la mia è solo una «modesta proposta», per dirla con Swift. L’altra risposta possibile è che la politica ha le sue regole, e che per gli equilibri del Palazzo (o per quelli dell’Europa?) sia più sicuro battere strade più convenzionali. Il problema, però, è che sulla via dei piccoli aggiustamenti siamo da anni, e i risultati sono terrificanti.